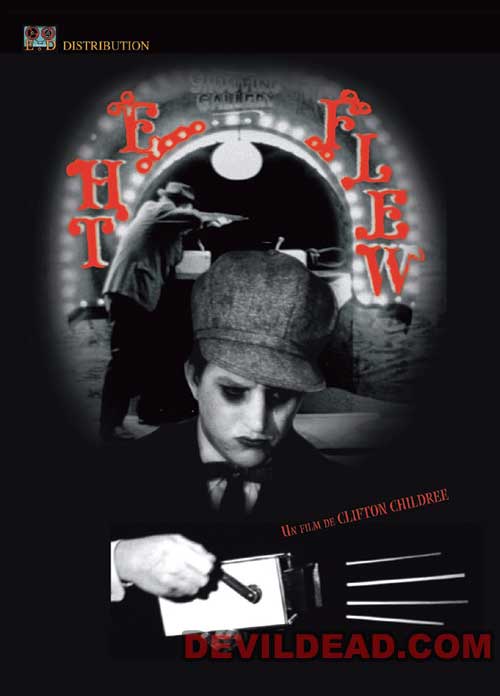

La floraison des grosses productions qui depuis bien longtemps, distinguent le cinéma de maintes autres formes d'expression, n'entrave en rien l'apparition concomitante de pièces plus singulières, notamment celles chargées de renouer avec la vocation artisanale du septième art. Subordonnés au savoir-faire unique d'un réalisateur accompagné par une équipe technique restreinte, certains métrages mettent en exergue le résultat quasi miraculeux qu'un minimum de talent, motivation et ingéniosité induisent potentiellement sur nos écrans. Réalisé en 2004 par Clifton Childree, THE FLEW appartient à cette deuxième catégorie de films. Deux courts-métrages auront suffi au jeune américain pour se lancer au sein d'une aventure qui ne fut pas de tout repos. Producteur, scénariste, compositeur, interprète et metteur en scène, l'homme s'investira pleinement dans la fabrication d'une oeuvre encline à exposer directement ses mécanismes internes. Peinture morbide de l'artiste mais également du media privilégié ici, THE FLEW évoque la damnation du créateur ainsi que celle de sa créature.

Un automate apiculteur (Clifton Childree) sévit dans une fête foraine, précisément au sein d'une attraction qui offre au visiteur la possibilité d'observer le pauvre mannequin chez lui, dans une pharmacie et — pourquoi pas ? — de lui tirer dessus à l'aide d'une carabine fournie à l'occasion. Fort malheureux, l'être artificiel se trouve régulièrement assailli par de terribles visions, entre autres le surgissement horrible et répété d'une ruche géante.

Petit garçon, Clifton Childree dut affronter les hallucinations consécutives à une forte fièvre. La confusion que son esprit d'enfant effectua entre le terme définissant sa maladie — the flu (la grippe) — et son presque homonyme the flew (prétérit de fly ; voler, voltiger), demeure à l'origine des scènes cauchemardesques multipliées par le métrage éponyme. Outre l'explication purement biographique, l'usage du motif sous-tend un arrière-plan métaphorique non négligeable pour qui souhaite comprendre au mieux l'enjeu majeur d'une trame a priori opaque. L'abeille et par élargissement son habitacle, figurent pour l'Occident les déplacements de l'âme dans l'espace. En ce sens, un rêve mettant en scène l'insecte équivaudra à une prémonition funèbre tandis que le chemin qui mène l'esprit aux cieux reste surnommé Bienenweg (chemin des abeilles) par les germains. Vue sous cet angle, l'image d'une ruche flottant autour de notre héros admet une double signification. D'une part, ladite vision signale la mort prochaine du malade. Ce dernier se voit par conséquent pourvu d'une spiritualité particulière. L'humanisation de l'automate s'éprouve ainsi dans la souffrance, pour ne pas dire la destruction.

De fait, Clifton Childree parvient à exprimer l'ambiguité d'un être dont les mouvements mécaniques s'opposent à ses multiples vomissements, bâillements ou même éternuements. À cela s'ajoute l'immense tristesse d'un regard qui, en dépit d'une fixité d'ailleurs toute relative, suscite une indéniable sympathie. Omniprésent au sein de la culture mondiale, le thème de la statue (“La Vénus d'ille”, Prosper Mérimée, 1835), du golem (“Le Golem”, Gustav Meyrink, 1915), des marionnettes (“Le mannequin du ventriloque”, AU COEUR DE LA NUIT, Cavalcanti, 1945) et androïdes (“L'Ève future”, Villiers de l'Isle-Adam, 1886 ; MÉTROPOLIS, Fritz Lang, 1927) dotés d'une psyché propre, inscrit d'abord THE FLEW dans une tradition établie. À l'inverse de ces derniers exemples et conformément à GHOST IN THE SHELL (Mamoru Oshii, 1995), l'oeuvre adopte le point de vue de notre créature. Ce parti pris implique un judicieux renversement des grandes modalités lesquelles différencient généralement notre perception du monde tangible de celle, plus inédite, liée aux univers préfabriqués. En l'occurrence, le cadre référentiel prend la forme d'une fête foraine et en cela soumet la présumée réalité représentée au caractère artificiel d'activités, parcours et bâtiments essentiellement ludiques. Contrairement au tohu-bohu attendu, l'éclairage tapageur des stands, le brouhaha répétitif des manèges et le son régulier des fusils agissent comme des métronomes, substituant insidieusement à l'écoulement du temps classique son homologue mythique. La déréalisation de ce qui devait constituer un point d'ancrage réaliste surenchérit a contrario la naturalisation de l'automate.

Ce dernier réside dans une chambre d'emblée assimilée à une scène de théâtre mais qui devient progressivement crédible. Propice à la méditation, l'endroit ne se distingue en rien d'une cellule pour mettre son esthétique élémentaire au service du fantasme. La neutralité des murs immaculés et la sobriété du mobilier ne perturbent pas l'acheminement puis l'inscription de l'hallucination sur la surface vierge du réel. Dès lors, le lieu enfermera un nombre incalculable de présences aussi bizarres qu'horrifiantes. Outre la fameuse ruche, une paire de bras, d'étranges insectes, quelques cocons ou bien d'obscurs brouillards surgissent sous l'oeil épouvanté du héros. Fiévreux, ce dernier voit donc ses pires cauchemars prendre vie, visions évidemment empruntes de sens. Simulée à plusieurs reprises, la masturbation active, diverses apparitions dont une tâche de sang souillant les draps du lit illustre le douloureux aboutissement. Le refoulement sexuel assoit de cette façon l'humanité naissante de l'automate. L'expérience de la souffrance ordonne pareillement le deuxième terme de la Métamorphose. Devenir humain revient à faire peser sur soi une mortalité qui se signale souvent à la conscience par la maladie. Bien qu'en acier, le corps d'Otto subit un pourrissement contre lequel le pharmacien s'avère impuissant. Inhérente aux tourments de la chair, l'émergence de l'émotion emprunte aux grandes figures de martyrs cette assimilation morbide du ressenti à la douleur. D'où des tableaux parfois très éprouvants qui de décollations en jets sanguinolents, confèrent à l'oeuvre une atmosphère pesante. L'éveil d'un Homme au Sentiment artistique implique une véritable introspection, plongée intolérable dans les obscurs tréfonds de l'âme.

Un processus identique gouverne l'évolution du septième art tel qu'il se trouve dépeint par Childree. L'exhibition d'Otto devant des spectateurs armés active une métaphore éloquente. Clairement mis en abyme, le cinéma cultiverait le voyeurisme de son public. En proie à l'incompréhension du plus grand nombre, couvert de ridicule et au final persécuté, notre automate perdra symboliquement ses membres. Pris en grippe par ses contemporains, le comédien tente en vain de mettre ses prestations au goût du jour. Cet ultime représentant d'une génération d'artistes moribonde consacre la très sincère nostalgie qui se dégage d'un métrage tourné en 16mn, en noir et blanc, quasi muet et proposant des intertitres. La mise en scène fait écho au soubassement thématique de notre fiction afin d'en clarifier la signification profonde. Assimilable à quelque tour de prestidigitation, la fantastique projection d'images animées était, voilà à peine un siècle, dans l'incapacité de simuler une complète autonomie. Aussi, les oeuvres des frères Lumières ou de Méliès tiraient une bonne partie de leur prestige du potentiel, ici valorisé, attribué aux découvertes technologiques. La caméra, le projecteur et les trucages corrélatifs tendaient à s'apprécier en tant que tels, comme résultantes de l'ingéniosité du réalisateur. La dimension artisanale des productions originelles légitiment certaines “lacunes” techniques auxquelles fut accordé, au fil des années, le charme des “choses qui se sont tues”. Fort de ce principe, le cinéaste sature la bande-son de bruits métalliques (ceux d'objets ménagers) ou de musiques à consonance similaire (orgue classique ou à tuyau portatif, piano pneumatique melodia), prenant à contre-pied la perfection souvent impersonnelle des mondes imaginaires issus du numérique. La contrainte budgétaire s'érige en revendication toute à la fois allégorique et esthétique. Si le message demeure touchant voire convaincant, les réfractaires au cinéma dit “expérimental “ trouveront peut-être le temps long tandis que l'amateur se laissera bercer par ce poignant, sanglant et terrifiant chant du cygne.

ED Distribution permet au cinéphile français de découvrir THE FLEW dans d'excellentes conditions. Bien spatialisé, le son stéréo présente des basses honnêtes ainsi qu'une dynamique appréciable et réussit la performance de rendre, via des bruitages spécifiques, le caractère désuet particulier aux films des années vingt. Conformément à ces derniers, l'image en 4/3, 1.33, bénéficie d'un très joli noir et blanc, tantôt surexposé, rayé, vignetté, comme ceux auxquels notre réalisateur adresse ici un bien vibrant et émouvant hommage.

En guise de bonus, ED Distribution nous offre la possibilité de nous aventurer encore plus loin au sein des univers fantasmatiques du réalisateur via deux courts-métrages. Le premier, intitulé “Quelque chose d'épouvantable”, crée la surprise de par une tonalité grivoise, fort éloignée de THE FLEW. En noir et blanc, le film muet rend également hommage aux productions de jadis en jouant sur un registre lequel, sans être totalement drôle, demeure rafraîchissant. Un marin tombe amoureux d'un cul et compte l'épouser. Projections d'excréments, testicules distendues et toilettes diaboliques jalonnent ainsi la quête du personnage. En revanche, “Elle s'est noyée dans les hauts-fonds” comblera les amateurs de pure poésie. Les délires d'une jeune noyée agencent une suite de peintures surréalistes, fondées sur la rythmique lascive d'une danse funèbre impressionnante de beauté. De manière générale, le DVD français permet aux plus curieux de découvrir l'oeuvre d'un cinéaste dont on ne peut que regretter l'anonymat. Gageons que la témérité d'ED Distribution comble cette lacune...