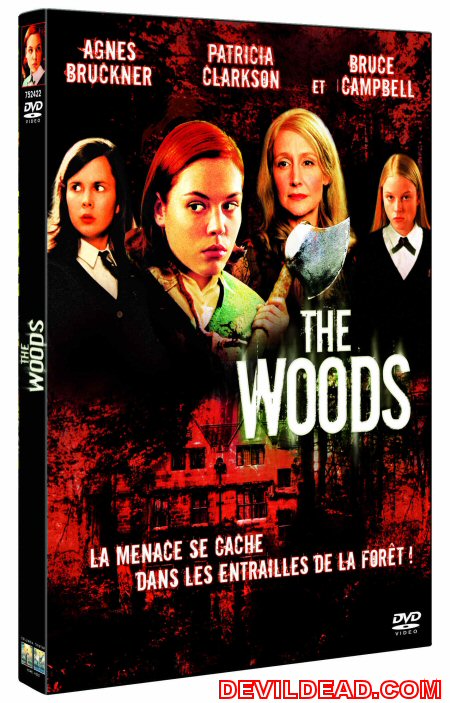

Projetée avec deux années de retard dans une poignée de salles françaises, la première œuvre de Lucky McKee, MAY (2002), suscite la surprise, voire parfois l'admiration, des fans d'Épouvante. L'un d'entre eux, le cinéaste Mick Garris, offre au jeune prodigue la possibilité de figurer au panthéon des “Maîtres de l'horreur” via LIAISON BESTIALE (2005). Quelques mois plus tard, le Festival du Film Fantastique d'Amsterdam permet au spectateur de découvrir le second long métrage de notre artiste en salles, chance malheureusement ôtée au “grand public” devant alors se contenter d'une sortie en DVD dans les boutiques hexagonales en 2007. A priori proche de MAY, THE WOODS se concentre une fois de plus sur les mésaventures réelles et symboliques d'une toute jeune fille. Pour être concluante, cette peinture fantasmatique du “mal adolescent” nécessitait la compétence d'acteurs chevronnés (Patricia Clarkson, Bruce Campbell) et d'une équipe technique sans faille. Le choix des excellents directeur de la photographie (John R. Leonetti), décorateur (Dan Leigh) et costumière (Aline Gilmore) se justifie ainsi pleinement au vu de la beauté magique de l'univers représenté, souffrant pourtant très certainement du remontage imposé par le studio.

À peine inscrite par ses parents (Emma Campbell et Bruce Campbell) au sein d'un pensionnat perdu au fond des bois, Heather (Agnès Bruckner) comprend que son année scolaire ne sera pas de tout repos. Outre l'austérité d'une directrice (Patricia Clarkson) bien mystérieuse, la jeune fille doit affronter la cruauté de ses nouvelles camarades. Une rencontre providentielle avec une belle congénère (Lauren Birkell) va néanmoins être obscurcie par d'étranges visions et événements.

En premier lieu, THE WOODS emprunte un certain nombre de motifs au genre fantastique. Réminiscence du conte de fées, le cadre champêtre maléfique rappelle celui au sein duquel ne cessent d'évoluer les personnages d'EVIL DEAD (Sam Raimi, 1981), de LA COMPAGNIE DES LOUPS (Neil Jordan, 1984), du PROJET BLAIR WITCH (Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, 1999) ou du VILLAGE (M. Night Shyamalan, 2004). Il en va de même en ce qui concerne le pensionnat, espace apparemment enclin à recueillir en son giron les forces d'un Mal, occulte ou non (LA RÉSIDENCE, SUSPIRIA, PHENOMENA...). Sans omettre l'inoxydable thème des sorcières auxquelles le Septième Art dédie une multitude d'oeuvres. Dès 1921, l'inclassable SORCELLERIE À TRAVERS LES ÂGES (HAXAN, 1921) s'intéressait à des figures auparavant précisément fixées par la littérature, peinture ou musique. Antiques (Circé), élisabéthaines (“Macbeth”, 1623, Shakespeare) ou romantiques (Esméralada), les servantes de Satan fascinent (entre autres la Lorely de Nerval) et constituent de fort symboles d'émancipation (particulièrement “La Sorcière”,1862, de Michelet ou “Les Sorcières de Salem”, 1953, d'Arthur Miller) sans pour autant atténuer un sentiment de crainte à l'origine de représentations parfois bien peu flatteuses (“Caprices emphatiques” de Goya) ou de nombreuses fictions d'Épouvante (“La Sorcière”, 1887, de J. H. Rosny aîné, “La Maison de la sorcière”, 1932, de Lovecraft ou “Brûle, sorcière, brûle!”, 1934, d'Abraham Merritt). Héritier de cette imagerie, le cinéma confirme son caractère hétéroclite en cristallisant une vision tout à la fois ludique (MA FEMME EST UNE SORCIÈRE, 1942, René Clair ; LES SORCIÈRES D'EASTWICK, 1987, George Miller), gothique (LE MASQUE DU DÉMON, 1960, Mario Bava ; LA SORCIÈRE SANGLANTE, 1964, Antonio Margheriti), “féerique”, (LE MAGICIEN D'OZ, 1939, Victor Flemming) ou contemporaines (ROSMARY'S BABY, 1968, Roman Polanski ; SEASON OF WITCH, 1973, George Romero).

Fort d'une matière référentielle considérable, Lucky McKee octroie d'emblée à son histoire des significations morales, politiques et psychanalytiques. Cet immense réseau d'influences tend cependant à se redéfinir au cours d'un film clairement marqué par l'oeuvre d'Argento. Apparentée à la charismatique Madame Blanc (Joan Bennett), Miss Traverse (Patricia Clarkson) est à la tête d'un établissement pourvu d'un long couloir et d'une tapisserie “fleurie” relativement conformes à ceux de SUSPIRIA (1977). De même, les motifs de la boisson empoisonnée, des chuchotements, des deux jeunes enquêteuses ainsi qu'une scène de pendaison fort éloquente, transforment cette filiation revendiquée en un vibrant hommage. L'inscription du métrage au sein de traditions précises conduit naturellement notre cinéaste à adopter un parti pris diégètique et symbolique somme toute assez classique. Disparitions d'adolescentes, poursuites cauchemardesques à travers bois et malédiction ancestrale agencent une trame qu'un spectateur habitué au genre pourrait trouver convenue. Consécutivement, les thèmes développés semblent également manquer d'originalité. L'éveil du désir sous-tend l'image d'une vierge perdue dans les méandres de la forêt tandis que la présence de supposées sorcières explique les occurrences au feu, pacte de sang, ongles, chevelure rousse et signes cabalistiques. Toute aussi conventionnelle, l'appréhension du saphisme comme première étape du parcours initiatique alimente de belles séquences. Telles les CRÉATURES CÉLESTES de Peter Jackson (1994), Heather et sa compagne partagent un amour pur, le seul dont l'attirance physique n'induit aucune souillure (virginité préservée). À ce propos, la musique possède une fonction primordiale en codifiant non sans délicatesse, un sentiment presque extatique. Amorcée par l'excellente Lesley Gore, la trame musicale acquière une ampleur religieuse durant les scènes de “chorales”. En ce cas, les deux protagonistes s'apparentent à des martyres promises à sacrifier leur innocence sur l'autel de l'hétérosexualité. Cette sanctification de “l'âge ingrat” soutient une photographie influencée par la peinture préraphaélite. Déjà mis en application dans MAY, le procédé de transposition commande l'extrême douceur d'images auxquelles l'absence de chaleur confère une irréalité mystique. Comme les célèbres Béatrice (“Beata Beatrix”) ou “Monna Vanna” de Dante Gabriel Rossetti, les personnages paraissent évoluer dans l'entre-deux d'un rêve éveillé. À cela s'ajoutent de superbes clairs-obscurs visant entre autres à associer Heather agenouillée à la fenêtre à une madone des siècles passés. Enfin, John R. Leonetti n'hésite guère à jouer sur les contrastes afin d'asseoir la symbolique de quelques épisodes. Le réalisateur enrichit cette idéalisation de la puberté d'une lecture psychanalytique guère inédite. Rejetée (ant) par sa mère (marâtre des contes de fées), Heather comprend l'inévitable aboutissement d'une relation au père très logiquement mise en péril par son entrée dans l'âge adulte. Cette dernière motive enfin une réflexion sur l'incapacité de l'ancienne petite fille à intégrer une communauté pourvue de codes préétablis. Cousine de l'émouvante CARRIE, la demoiselle subit une pression sociale notamment “métaphorisée” par une partie de volley ball directement liée aux épisodes “sportifs” du film de De Palma.

De manière générale, Lucky McKee réactualise les thématiques et esthétiques ordonnant depuis longtemps déjà, la représentation de la féminité en ce qu'elle implique de plus obscur... son émergence. Toutefois, THE WOODS élargit ce premier champ de réflexion en adjoignant à l'intertexte une lecture particulière des “chrysalides humaines”.

À la différence d'Argento, le cinéaste aborde le thème de la sorcière en relation avec ses origines mythologiques, précisément païennes. Ainsi THE WOODS s'inscrit-il davantage dans la lignée de films tel LA NURSE (1990, Friedkin). Globalement, la pensée animiste accorde à certains êtres la maîtrise de “l'énergie vitale” laquelle, suivant un flux universel et permanent, donne existence aux composantes du monde. Ancêtre du sorcier moyenâgeux vulgarisé par le roman et quelques films gothiques, l'individu doté de ce pouvoir se veut complice des forces de la nature pour présider à leurs manifestations. En outre, cette participation à l'Harmonie cosmique nécessite une totale abnégation à l'équilibre occulte de l'univers. Amorcée durant l'Antiquité puis consacrée au Moyen-Age, la féminisation presque exclusive de ces humains réapparaît dotée de ses premières implications au XIXème siècle. De multiples textes occidentaux réinvestissent ainsi le personnage d'une filiation avec Dame Nature souvent valorisée négativement. Faisant coïncider la féminisation chrétienne et l'indexation archétypale du sexe faible à la “Terre-Mère”, nombre d'artistes accordent à la figure un érotisme vénéneux, car d'origine organique. Adjuvants de diaboliques jardins (“Le jardin des supplices”, Octave Mirbeau ; “Le Jardin de la mort”, Camille Lemonnier) ou végétalisées à outrance, les filles d'Ève prédestinées aux “lits trempés de pus fétides, combugés d'humidités visqueuses”, semblables à des “polypes (...) aux formes charnues et spongieuses” (Camille Lemonnier, “L'homme en amour”, Ollendorff, 1897, p. 55) dégoûtent par leurs “cheveux filasses” ou les “boutons de leurs seins éclat(ant), vernis tels que deux gousses de piment rouge.” (Huysmans, "A Rebours", 1884, Folio, p. 195 et 198), McKee puise dans cet imaginaire pour faire de ses protagonistes d'éventuelles complices des bois. Pour ce, le décorateur Dan Leigh soumet le cadre référentiel à la présence envahissante d'une nature s'immisçant par les fenêtres, murs et sols du pensionnat. Jonché de feuilles mortes, le couloir donne quant à lui accès à maintes pièces dont un dortoir, un réfectoire et une chapelle pourvus de murs de pierres, de salles de classe ornées de plantes vertes et d'un bureau au sein duquel est exhibée une tapisserie représentant des fleurs. À cela est-il possible d'ajouter des lampes Art déco, un nombre incalculable d'affiches dédiées aux sciences naturelles et “d'étranges pierres sur les étagères”. Comme nées de ce décor, les résidentes s'y surimpressionnent. La chevelure de la terrible directrice confond ses boucles avec les entrelacs des végétaux qui constituent l'arrière-plan du cadre. Parallèlement, la plupart des professeurs revêtent des robes de couleur ocre ou à motifs fleuris. Le soin apporté aux décors et aux costumes illustre une volonté de conférer une dimension mythique aux êtres. De fait, le personnage d'Heather supporte un contenu original qu'il appartient aux potentiels acheteurs du DVD de découvrir. Contentons-nous d'affirmer que THE WOODS offre une lecture de la féminité (par extension de la puberté) archétypale en associant l'éveil du désir à une intégration au sein d'une Harmonie universelle dont l'ultime découverte suscite d'abord l'effroi.

Point de convergence entre diverses forces cosmiques, l'école comme les bois avoisinants, confrontent la jeune fille à une dilatation apparemment illimitée de l'espace-temps. Plongées, contre-plongées, gros plans ou américains, la caméra adopte tous les points de vue possibles pour substituer insidieusement une représentation globalisante du réel à son équivalente euclidienne. Cette dernière éclate davantage sous l'effet de fondus enchaînés chargés de retranscrire l'inévitable dissolution du monde rationnel. Finalement, THE WOODS envisage la puberté comme un retour aux origines agraires d'un personnage féminin dès lors doté de qualités “humaines”. Fille de la Terre, Heather se distingue de l'héroine gothique classique par son aspect physique. Contrairement aux éthérées Barbara Steele ou Sissy Spacek, la pensionnaire arbore des formes honorables compte tenu de son jeune âge. Dans une optique similaire, une indéniable force de caractère différencie la jolie rousse de Carrie White (CARRIE) ou même de Suzy Bannion (SUSPIRIA). Ainsi, le film de Lucky McKee célèbre-il la Femme comme une heureuse coïncidence d'Esprit et de Matière, d'Intelligence charnelle ou simplement comme la plus belle illustration de la Beauté du Monde. À méditer...

Un tel hommage mettait l'éditeur dans l'obligation d'offrir aux éventuels clients une qualité technique irréprochable. Le DVD s'acquitte honorablement d'une tâche d'autant ardue que desservie par l'absence du montage initial. Le magnifique travail du directeur de la photographie John R. Leonetti éclate littéralement via une image (proposée en 16/9) dont l'excellence justifierait à elle-seule notre enthousiasme. L'intertexte pictural bénéficie d'une compression parfaite rendant justice aux extraordinaires étalonnages à l'origine de l'atmosphère singulière du film. Outre la désaturation subtile des couleurs, l'étalonnage de nombreuses scènes consiste à retirer du bleu et, à l'inverse, à ajouter du rouge et du vert. Ce déséquilibre délicat des couleurs confère ainsi à l'oeuvre une ambiance envoûtante heureusement transcrite par le DVD.

À préférer au doublage français (Dolby Digital 5.1), la piste en version originale sous-titrée (Dolby digital 5.1) plus légère, permet de mesurer la fonction essentielle du son (les chuchotements ou la musique sont parfaitement rendus) au sein d'une fiction jouant sur tous les sens du spectateur pour susciter l'effroi et l'émotion. S'il n'élude en rien les qualités majeures de l'oeuvre, le remontage imposé par les studios frustrera très certainement. Au vu du métrage, il reste en effet possible de soupçonner l'absence de quelques plans “sanglants” (empalement d'un personnage éclipsé ? ...), des recadrages ponctuels visant à resserrer l'image alors débarrassée de ses détails trop (?) gores et (pourquoi pas ?) la disparition de scènes toutefois dispensables quant au déroulement global d'une trame au demeurant très cohérente ici.

Enfin, la faible contenance des bonus (cinq bandes-annonces n'ayant par ailleurs aucun rapport avec le film) ne justifie en rien une potentielle hésitation quant à se procurer d'urgence un film lequel, sans bouleverser notre existence, illuminera plusieurs de nos soirées pour s'ériger peut-être en référence.