Après les succès initiaux de LA FIEVRE DU SAMEDI SOIR et GREASE, la carrière de John Travolta décline au début des années quatre-vingts. A tel point que la seconde moitié de la décennie s'avère une traversée du désert. Il rebondit commercialement avec le succès du familial ALLO MAMAN ICI BEBE, puis sa filmographie repart sur des rails artistiquement crédibles grâce au triomphe de PULP FICTION. WHITE MAN est produit par Band Apart, la compagnie de Quentin Tarantino, alors que PULP FICTION est déjà tourné mais pas encore distribué aux États Unis.

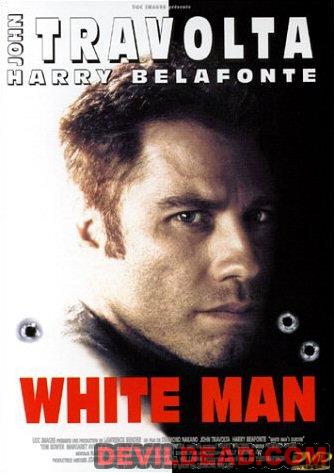

Tarantino et Travolta s'entendent sur l'intérêt de ce scénario original de Desmond Nakano (qui a déjà participé à l'écriture de SANS ISSUE, basé sur une histoire de John Carpenter, et de DERNIERE SORTIE POUR BROOKLYN). Ils lui en confient la réalisation, ce qui en fait sa première mise en scène. Le sujet sensible du racisme, abordé ici très frontalement, rend le projet délicat. Le financement n'est pas trouvé aux États Unis, mais en France auprès de la société UGC qui avance le budget de sept millions de dollars. Travolta insiste pour que l'autre tête d'affiche soit Harry Belafonte, musicien acteur qui n'est pas réapparu sur les grands écrans depuis 1974.

Dans une version alternative des États Unis d'Amérique, les Noirs constituent la majorité dominante tandis que les Blancs se voient opprimés et socialement défavorisés. Suite à un malentendu, Pinnock, ouvrier blanc travaillant dans une biscuiterie, perd son travail, son logement et même sa famille. Excédé, il prend en otage Thaddeus Thomas, le riche Noir directeur de l'entreprise...

WHITE MAN est une curieuse uchronie, reprenant le principe du «monde à l'envers» afin de dépeindre les absurdités sociales et culturelles contemporaines. Ici le racisme et les inégalités inhérents à la civilisation des États Unis sont dans le collimateur. Le principe n'est pas neuf. Dans «Les voyages de Gulliver» de Jonathan Swift, le héros découvre une société au sein de laquelle les chevaux sont les maîtres des hommes grâce à leur sagesse. Ce monde à l'envers, il est à la racine de LA PLANETE DES SINGES, où les places de l'homme et du singe s'inversent - ce qui permet d'ailleurs de glisser quelques piques sur le racisme.

LA CONQUETE DE LA PLANETE DES SINGES s'inspire nettement des émeutes raciales américaines, particulièrement vivaces à la fin des années soixante. Nous pouvons citer d'autres films de science-fiction diffusant un message sur le racisme, en employant le masque des extraterrestres par exemple : FUTUR IMMEDIAT avec James Caan, ou le récent DISTRICT 9. Mais le racisme blanc/noir américain n'est pas si souvent représenté de manière très directe, à quelques exceptions près comme BROTHER de 1985 et son extraterrestre noir, ou, plus en amont, LA CHAIR, LE MONDE ET LE DIABLE dans lequel, après une catastrophe nucléaire, trois survivants errent dans un New York dévasté : un Blanc, une femme et un Noir... joué par Harry Belafonte !

WHITE MAN colle à une réalité quotidienne et ne se projette pas dans une société futuriste. Il ne fait pas intervenir des éléments d'outre-espace ou des bouleversements de civilisation pour justifier la situation. Nous sommes juste dans l'Amérique d'«aujourd'hui» (en fait, l'Amérique du milieu des années quatre vingts dix, quatre ans après les émeutes raciales ayant suivi les violences policières subies par Rodney King). Mais les rôles sont inversés. Les Noirs vivent dans de superbes villas et sont servis par de loyales nounous blanches, tandis que les Blancs se voient cantonnés aux emplois ingrats et aux quartiers décrépis, abandonnés par les services publics les plus élémentaires.

Cette inversion donne lieu à des moments aigres et cinglants : un petit garçon blanc zappe devant une télé où ne passent que des programmes joués par des Noirs ; matraqué par ce fond culturel, il s'identifie à un super-héros noir plutôt qu'à un modèle positif ayant sa couleur de peau. Les publicités et les critères de beauté imposent les standards noirs et les Blancs en sont complètement absents. Les Blancs sont contrôlés sans ménagement par des policiers noirs brutaux ou expulsés par des propriétaires noirs peu scrupuleux. Dans les dîners huppés, un riche Noir égrène des banalités racistes à propos des Blancs, même si l'on souligne bien «qu'on aime beaucoup leur musique» ! WHITE MAN ne fait que retourner les situations sociales et raciales classiques, soulignant ainsi leur iniquité. Il renverse aussi les clichés de la représentation des populations blanches et noires au cinéma, rendant inacceptable toute une imagerie sournoisement raciste à laquelle s'est habitué le public : Noirs louches, potentiellement trafiquants, poursuivis par des flics blancs ; riche famille blanche avec ses attachants domestiques noirs, et on en passe, et des pires.

Dans la peinture de son monde alternatif, WHITE MAN s'avère une réussite inédite et intéressante. Toutefois, là où il marque le pas, c'est dans son scénario, sa structure très classique, avec cette cavale d'un Blanc et d'un Noir ennemis au départ, mais appelés avec le temps à mieux se comprendre. Il reprend une situation classique du cinéma américain avec par exemple LA CHAINE où Sidney Poitier et Tony Curtis jouaient deux prisonniers de couleurs différentes forcés à se côtoyer durant leur évasion. Le déroulement des événements manque alors de tonus et de renouvellement, à tel point que WHITE MAN devient, malgré toutes ses bonnes intentions et ses comédiens adéquats, ennuyeux. Un manque de moyens certain entache aussi l'efficacité de ce métrage, comme nous le constatons avec cette mini-émeute raciale réunissant une dizaine de badauds.

Somme toute, WHITE MAN propose un point de départ intéressant, stimulant, présenté sous un œil inédit et assez passionnant. Mais faute à une production et à une écriture dramatique limitées, peu développées, il laisse sur une impression frustrante.

Malgré la présence de John Travolta et le parrainage bienveillant de Quentin Tarantino, WHITE MAN ne sort que tardivement sur les écrans américains où il ne fait guère recette. Puis, il sombre dans un certain oubli.

Cela dit, en France, il bénéficie dès 1999 d'une édition DVD chez Opening, laquelle sera reprise à l'identique par DVDY en 2004.

Ce disque contient une copie au format 1.85 (16/9) respecté. Toutefois, il s'agit d'un DVD ancien, ce qui se devine facilement au vu de ce transfert excessivement lumineux, aux arrières plans trahissant une compression visible, une image aux contours vagues, aux blancs souvent sursaturés et baveux. Si cette copie reste regardable, elle trahit un aspect électronique et brouillon n'ayant que peu de rapport avec nos habitudes de visionnage actuels.

La bande anglaise est proposée en Dolby Stéréo PCM 2,0, ce qui est regrettable puisque le mixage initial du métrage est du Dolby Digital 5.1. Cette bande son s'avère adéquate et plaisante, quand bien même les voies arrières sont quasiment muettes sur l'ensemble du film. Un doublage français, en PCM 2.0, est aussi proposée, ainsi que des sous-titres dans notre langue.

L'interactivité se montre limitée. Nous avons accès à une petite featurette promo d'époque (baptisée sobrement «Interviews») dans laquelle, durant six minutes, acteurs, réalisateur et producteur échangent quelques propos badins pour un exercice promotionnel classique. Nous trouvons aussi une bande-annonce ainsi que des filmographies résumées de Harry Belafonte et John Travolta.

A notre connaissance, la seule alternative à ce disque français s'avère un DVD américain édité par HBO qui propose bien le mixage anglais 5.1 et des sous-titres français... mais qui n'offre qu'une copie 1.85 (4/3). On perd donc le bénéfice du transfert 16/9ème, ce qui fait, que, somme toute, ce disque français reste une option acceptable pour découvrir ce film, d'autant plus qu'il se trouve facilement à des tarifs dérisoires.