Toujours en quête de “perles rares” ou d'oeuvres cultes à (re)découvrir en DVD, l'amateur de fantastique ne peut priver ses étagères d'un des fleurons du genre: LA SENTINELLE DES MAUDITS. Moins populaire que ROSEMARY'S BABY de Roman Polanski, L'EXORCISTE de William Friedkin ou LA MALÉDICTION de Richard Donner auxquels il se rattache cependant, le métrage de Michael Winner possède des qualités qui n'ont guère échappé aux fans d'Épouvante. Ces derniers auront ainsi la possibilité d'acquérir ce qui s'érigera en pièce maîtresse de leur collection en se tournant vers les galettes américaines.

Éprise de liberté, Alison Parker (Cristina Rains) quitte l'appartement de son fiancé (Chris Sarandon) pour s'installer à Brooklyn. L'étrange baisse de loyer consentie par l'agent immobilier (Ava Gardner) s'explique rapidement lorsque notre jeune mannequin entend des bruits bizarres, subit les intrusions par trop nombreuses de son “gentil” voisin (Burgess Meredith), souffre d'évanouissements inexpliqués ou fait d'horribles cauchemars...

En premier lieu, le film de Michael Winner surfe sur la vague des “films démoniaques” qui, depuis ROSEMARY'S BABY en 1968 et L'EXORCISTE en 1973, ne cessent d'inonder les salles obscures occidentales. En effet, les années soixante-dix consacrent la toute puissance d'un Diable dont la portée métaphorique traduit idéalement diverses angoisses du Temps. Fort lucrative, la Présence infernale hante d'innombrables pellicules, envoûtant tour à tour les spectateurs de THE DUNWICH HORROR, THE BROTHERHOOD OF SATAN, L'ANTÉCHRIST ou EXORCISME. L'importance du thème explique la multiplication de prestigieuses (au regard du genre) productions, tendance illustrée par L'EXORCISTE ou LA SENTINELLE DES MAUDITS. Aux commandes du dernier métrage, Michael Winner représente d'emblée un gage de qualité en vertu d'une filmographie déjà impressionnante. Excellents westerns tels L'HOMME DE LA LOI ou LES COLLINES DE LA TERREUR, polars devenus cultes comme LE FLINGUEUR, SCORPIO, UN JUSTICIER DANS LA VILLE mais également une interprétation intéressante du célèbre “Tour d'écrou” (Henry James) (LE CORRUPTEUR); les oeuvres du cinéaste permettent d'espérer si ce n'est un solide retour sur investissement, du moins une prise de risque limitée.

À cela s'ajoute un casting de rêve. Remarquée dans NASHVILLE de Robert Altman), Cristina Rains donne la réplique au jeune mais prometteur Chris Sarandon (UN APRÈS-MIDI DE CHIEN de Sidney Lumet). À la différence de ce dernier et d'un Christopher Walken débutant, Martin Balsam offre à cette transcription du roman de Jeffrey Konvitz toute l'expérience et la prestance du comédien chevronné. Abonné aux rôles de policiers ou détectives, l'acteur a côtoyé les plus Grands qu'ils soient d'origine britannique (Alfred Hitchcock avec PSYCHOSE ou encore Jack Lee Thompson pour LES NERFS À VIF), italienne (Luigi Comencini avec LA GRANDE PAGAILLE), reconnus (Antonio Margheriti pour L'OMBRE D'UN TUEUR) ou présumés “mineurs” (Damiano Damiani avec CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE POLICE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE). L'homme abandonne parfois ses insignes et enquêtes pour incarner d'autres personnages comme O. J Berman (DIAMANTS SUR CANAPÉ de Blake Edwards) ou Mr Merryweather (LITTLE BIG MAN d'Arthur Penn). Respectivement chargés d'interpréter Miss Logan et Frère Francis Halloran, on ne présentera pas sous peine d'être insultant Ava Gardner et John Carradine. Il en va de même en ce qui concerne Burgess Meredith, pingouin de la série et le film BATMAN des années 60 mais pareillement présent dans L'ODYSSÉE DU HINDENBURG de Robert Wise, TRAUMA de Dan Curtis et ROCKY de John G. Avildsen. On pourra encore ajouter la présence à l'écran d'autres vétérans et débutants : José Ferrer, Eli Wallach, Arthur Kennedy, Jeff Goldblum ou Tom Berenger.

Bien décidé à consacrer l'immense fortune du thème “satanique” sur les écrans contemporains, Winner souhaite faire peur, quitte à reprendre certaines formules convenues. De fait, l'exotisme géographique caractérisant maintes incipit du genre explique le cadre référentiel des premières séquences. Avant de projeter le récepteur au sein du monde moderne, LA SENTINELLE DES MAUDITS débute dans le hors temps métaphorique d'une petite chapelle italienne. Temple irakien chez Friedkin, hôpital romain pour Donner, l'Europe et le Moyen-Orient s'érigent en épicentres obscures, car étrangers, du Mal. Guère originale, l'introduction préfigure un régulier recours aux sources d'inspiration que constituent ici les grands succès de Polanski, Friedkin ou Donner. L'histoire de Rosemary demeure la plus prégnante. Comme son “modèle”, Alison emménage dans un vieil immeuble, subit l'intrusion d'une personne âgée, entend d'étranges bruits, assiste aux fêtes malsaines des voisins ou fait de terrifiants cauchemars. Quelques problèmes de santé dont d'inexplicables évanouissements renforcent la dimension pesante de l'atmosphère. Fort de ce principe, le cinéaste répond aux attentes du public en suscitant moult frissons au cours de scènes particulièrement éprouvantes. Déambulations nocturnes ponctuées de découvertes macabres, deux trois images très gores et une enquête passionnante; telles sont les principales composantes d'un film qui ne déçoit jamais, bien au contraire!

Outre son efficacité, LA SENTINELLE DES MAUDITS développe une réflexion pertinente sur l'importance démesurée que l'Occident accorde généralement à l'Apparence. L'omniprésence presque exclusive de l'image singularise un univers axé sur l'immédiateté du ressenti. Comme née de ce premier décor, la belle héroïne sera chargée d'en valider les principaux enjeux. Mannequin de profession, Alison fréquente assidûment l'un des milieux les plus enclins à promouvoir cette primauté du “paraître”, à grand renfort de spots TV ou de photographies publicitaires. Considéré comme extrêmement superficiel, l'endroit nourrit plusieurs séquences significatives. Parallèlement, le thème de la vue ordonne une métaphore filée laquelle ne manquera pas de nous interpeller. Un prêtre aveugle passe ses journées à contempler le paysage urbain par la fenêtre, panorama qui justifie explicitement l'emménagement de la nouvelle locataire. Cette dernière insiste d'ailleurs sur la nécessité de posséder un grand miroir, façon de s'établir comme spectatrice du monde. En effet, la demoiselle observe attentivement son entourage, quitte à faire preuve de voyeurisme. À ce titre, lorsqu'une voisine se masturbe devant elle, Alison éprouve une indéniable fascination pour un spectacle littéralement tétanisant. Cette survalorisation du visuel illustre la croyance en l'intransitivité fondamentale d'un univers dont la compréhension, voire la définition, s'offrent directement à la conscience. Réalité et Vérité fusionnent afin de laisser croire aux personnages qu'ils saisissent et donc maîtrisent, une existence censée être concentrée dans ses manifestations. D'où un refus du moyen terme, du subterfuge cinématographique (“nuit américaine”, “sources de lumière alibis” par exemple), lorsque Ruzinsky (Martin Balsam) bande les yeux de notre protagoniste. L'écran totalement noir se substitue à la lumière pour souligner la dimension irréductible du réel. Cette première certitude s'effondre progressivement au fil de l'histoire.

Winner s'applique à suggérer l'ambiguité d'un quotidien beaucoup plus dense qu'il n'y paraît de prime abord. La façade du Visible se dilate afin de révéler ses perspectives vertigineuses. Effectives (scènes de couloir) ou métaphoriques (“plongées” dans le passé), la profondeur de champ évoque l'inquiétante étrangeté d'un cadre référentiel évidemment trompeur. Primordiale en fantastique, cette problématique implique plusieurs motifs dont certains chers au cinéaste. Refoulement d'une expérience traumatisante et potentielle Présence surnaturelle sous-tendent d'abord une heuristique somme toute classique dans notre genre. Subordonné à la psyché ou relevant de l'Au-delà, l'Inadmissible admet deux interprétations. Cette double lecture fait l'objet d'une mise en abyme lorsque notre héroïne décrypte des phrases latines tandis que Michael “voit” de l'anglais. Matérialisation de fantasmes morbides ou véritable maison hantée, l'espace confronte les personnages et spectateurs à l'existence d'un Mal qui se décline sous plusieurs formes: perversion sexuelle, figures monstrueuses, mutilation du corps, cruauté animale...

Parallèlement, l'auteur d'UN JUSTICIER DANS LA VILLE profite de l'occasion pour dénoncer l'hypocrisie des institutions en place. La corruption d'une police n'hésitant guère à étouffer certaines affaires, d'une église voulant garder secret quelques dossiers “fâcheux” et d'une famille minée par l'adultère assoit l'inexorable déliquescence de l'Occident. Cette perspective pessimiste se trouve pourtant atténuée ici par une mise en scène visant à opposer la cohérence d'une structure rigoureuse à l'anarchie du monde représenté.

Telle une sentinelle, le “flux narratif” accuse une dynamique paradoxale fondée sur l'enchaînement d'abord horizontal d'instances équivalentes. Cette progression du “même” explique les parallélismes tant thématiques que formels jalonnant l'oeuvre. Deux lesbiennes (vieille et pauvre), deux sœurs, deux amies (brune et blonde), deux animaux (chat et canari), deux enquêtes (policière et occulte) ; mise en présence de termes identiques dont l'apparente altérité empêche la fusion pour au contraire en stimuler l'échange. À cela s'ajoute l'extraordinaire travail de Terry Rawlings (ALIEN, LES CHARIOTS DE FEU, LEGEND, ALIEN 3, GOLDEN EYE) dont les quelques montages alternés parviennent à faire se correspondre des événements au contenu semblable mais séparés dans l'espace. Alison et Michael visitent chacun de leur coté un appartement, effectuant à l'occasion les mêmes gestes. L'homme ouvre une porte. Un cut compose un enchaînement thématique pour nous montrer sa fiancée poursuivre l'action à quelques rues de là. Point de split screen mais la distance, donc le mouvement, implicitement introduit par le montage. Ce passage de relais s'établit également à la verticale pour signifier le parti pris mystique du film. Les nombreuses plongées et contre-plongées consécutives aux points de vue de protagonistes enclins à observer les termes d'un escalier ou d'un immeuble, surenchérissent l'orientation de déplacements fort éloquents. Monter, descendre, lever et abaisser le regard, la “sentinelle” acquière une portée occulte.

Pour Michael Winner, le Septième Art fait finalement office de rédemption en fournissant à notre société la possibilité de se restructurer. Retranscription d'une réalité ou expression du sentiment, l'oeuvre s'apparente à un relais consciencieusement fourni par le réalisateur au spectateur pour ordonner un monde dès lors redevenu intelligible.

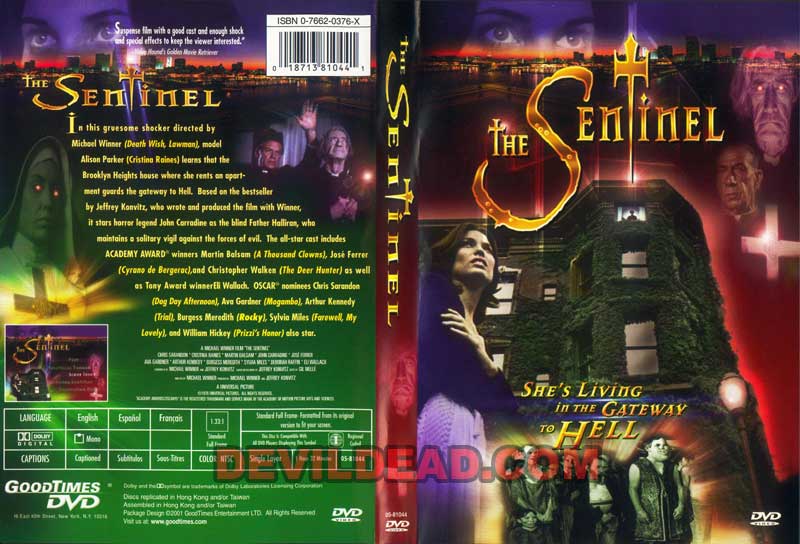

GoodTimes propose ici de visionner en plein cadre un film à l'origine tourné en 1.85 “open matte”. Contrairement à ce qu'indique un petit texte avant la “projection”, il ne s'agit pas exactement d'un recadrage, comme en témoigne d'ailleurs le placement des différents titrages (également vérifiable via un zoom sur téléviseur 16/9). Ne respectant pas les cadrages choisis par Michael Winner lors du tournage, cette copie révèle donc plus d'image en haut et en bas de l'écran. En revanche, la qualité de la copie laisse à désirer. Pas assez contrastée, l'image accuse également des rayures et des poussières. Mono d'origine, le son demeure correct malgré un souffle qui “accompagne” surtout la bande originale. Enfin, les sous-titres français pour malentendants peuvent surprendre au début.

Doté de qualités techniques tout juste convenables, le DVD souffre également d'une absence de véritable bonus. Des notes de production insuffisantes et une bande-annonce pourvue d'une image déplorable “agrémentent” misérablement la galette. Quelques documentaires, interventions et les portraits de personnalités tant prestigieuses que le monteur Terry Rawlings ou le compositeur Gil Mellé auraient pourtant été les bienvenus au regard de la richesse d'un métrage qui, à notre connaissance et contrairement à ROSEMARY'S BABY ou L'EXORCISTE, n'a jamais fait l'objet d'une analyse “poussée” (du moins francophone). Et que penser de ce menu hideux dont l'image fixe, agressive et inadéquate, horripile d'autant plus que contenant d'énormes révélations à même de gâcher le visionnage ? Un DVD décevant pour un éventuel acheteur qui, dans l'optique de découvrir ou de revoir un tel chef d'oeuvre, était en droit de souhaiter mieux. Pour ceux qui aimeraient découvrir dans de meilleures condition LA SENTINELLE DES MAUDITS, il sera donc préfèrable de se reporter sur l'édition Universal disposant d'un transfert 16/9 au format cinéma respecté, dont nous ne connaissons pas pour autant la qualité, et disponible seulement aux Etats-Unis.